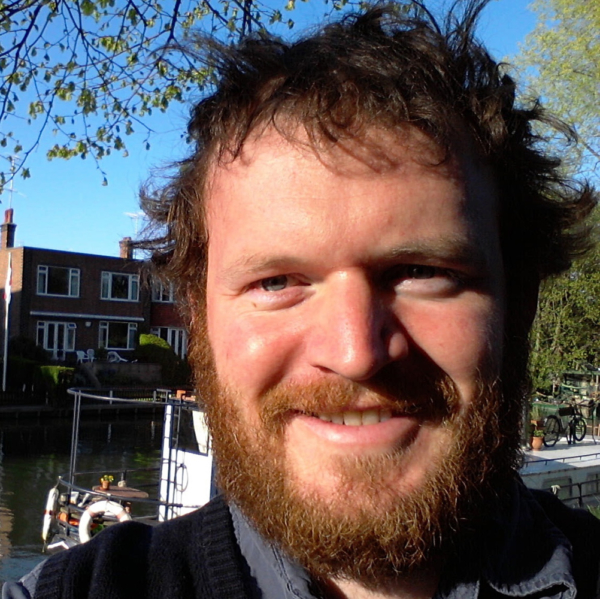

Quelques jours après la conférence qu’il a donnée au Musée du Botanique le 11 avril, Stefan Goltzberg nous a accueillis au Centre Perelman de l’Ulb. Dans cette interview réalisée pour le site de la Fondation, il revient sur le récit de la tour de Babel et présente le sujet de ses recherches à l’Université de Cambridge.

Quelques jours après la conférence qu’il a donnée au Musée du Botanique le 11 avril, Stefan Goltzberg nous a accueillis au Centre Perelman de l’Ulb. Dans cette interview réalisée pour le site de la Fondation, il revient sur le récit de la tour de Babel et présente le sujet de ses recherches à l’Université de Cambridge.

Comment expliquer la multiplicité d’interprétations inspirées par le récit de la tour de Babel ?

La richesse de ce texte tient non seulement à ce qu’il dit, mais également à ce qu’il ne dit pas, ce qui explique pourquoi un texte si court a donné lieu à tellement d’interprétations, que l’on pourrait appeler projectives. Par exemple, on projette l’idée d’une punition ou d’une destruction liée à la tour de Babel. Or le texte ne mentionne ni punition ni destruction, il précise simplement que les hommes arrêtèrent de construire la tour.

Parmi les interprétations les plus extrêmes, vous citez celles de l’humaniste du XVIème siècle Goropius. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Au XVIème siècle les théologiens cherchent à identifier la langue mère, supposément la langue de la Bible, en tout cas la langue d’avant Babel. Goropius prétend que la langue mère serait le néerlandais. Pour soutenir cette thèse, il invoque plusieurs arguments qui nous font sourire aujourd’hui. Il remarque par exemple que « vin » se dite « jajin » en hébreu et « wijn » en néerlandais : ces deux mots seraient assez proches. De même il souligne que « babbelen » veut dire « parler » en néerlandais : un signe que le néerlandais est bien la langue mère ! Il affirme aussi que les flamands n’étaient pas dans la vallée ou la plaine de Shin’ar à l’époque de la construction de la tour de Babel. Ils n’auraient donc pas subi la confusion des langues dont il est question dans le récit…

Cet épisode a été également interprété par les théologiens racistes de l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid…

Selon cette lecture, comme Dieu a provoqué une confusion des langues et une dispersion des peuples, il ne faut pas s’ériger contre sa décision. Il faut donc maintenir la dispersion, conserver la séparation et soutenir l’apartheid. Bien entendu, aujourd’hui les églises de l’Afrique du Sud ne soutiennent plus ce genre de propos.

Ce texte est souvent analysé indépendamment de ce qui précède (le chapitre 10) et de ce qui suit (la fin du chapitre 11), à savoir l’énumération des descendants de Noah. Est-ce que ce contexte jette une lumière différente sur le sens du passage ?

Il y a deux manières de répondre à cette question. Historiquement, on peut se demander pour quelle raison ce récit apparait à cet endroit. Les historiens ont recours à des hypothèses concernant les couches successives du récit biblique. Il y a ensuite une réponse plus théologique, qui vise à donner un sens à tout prix à un texte déclaré parfait. Avant et après le récit de la tour de Babel, il est question de généalogie : les théologiens vont par exemple expliquer que l’irruption de cet événement montre combien les humains ne se contentaient pas de la nature humaine, qui procède par généalogie, et ont voulu ériger une tour dont la tête, dit le texte, est dans les cieux. Il est toujours important de déterminer quel genre de question on pose et, surtout, quel type de réponse on souhaite obtenir.

Le rapprochement des versions d’André Chouraqui et de Louis Segond montre à quel point un texte peut être transformé par la traduction. Cela donne matière à réfléchir…

Il y a une métaphore de mauvais goût qui compare les traductions à des femmes : on dit que les traductions sont le plus souvent soit belles soit fidèles (pensons au livre de Georges Mounin Les belles infidèles). La traduction de Segond, qui remonte à il y a un peu plus d’un siècle, est lisible, sobre et compréhensible. Celle de Chouraqui, qui est beaucoup plus récente (Chouraqui est mort en 2007) naît d’une approche absolument originale. Chouraqui prétend proposer une traduction littérale, au point de renouer avec le sens enfoui des mots en hébreu (il faut savoir que Chouraqui a également traduit le Nouveau Testament du grec et le Coran de l’arabe). La traduction de Chouraqui est très audacieuse. Il appelle par exemple Adam « le glébeux », sous le prétexte, tout à fait justifiable, que « ‘adama » veut dire la terre ou la glèbe. Et il appelle Ève, « Hava » en hébreu, « la Vivante ». Il traduit donc littéralement le passage de la tour de Babel, non pas littéralement au sens de « obvious », mais au sens presque généalogique de ce que serait la forme première des mots. Ceci étant, il utilise aussi des termes modernes pour désigner des réalités bibliques. Il parlera par exemple de l’ « escalier » de Jacob plutôt que l’ « échelle » de Jacob.

Chouraqui était un avocat, ce qui explique sans doute l’importance qu’il donnait à la fidélité de la traduction par rapport au texte de départ. Vous évoquiez à ce propos une récente querelle née aux Etats-Unis autour d’un livre du juge de la cour suprême Antonin Scalia. Scalia est un originaliste, c’est-à-dire qu’il prône une lecture de la Constitution fidèle au texte, à son sens évident, sans que l’on y projette des interprétations. N’est-ce pas oublier que tout texte est déjà en soi le produit d’une intention ?

Selon Scalia, toutes les intentions d’un texte sont rédigées, écrites. Il refuse d’injecter des intentions auxquelles le lecteur contemporain pourrait adhérer. Il fait souvent appel à ce que dirait le locuteur normal de l’anglais. Plusieurs philosophes du droit rejettent son approche et soulignent que même la langue dans laquelle le texte est écrit ne va pas de soi – et le parallèle est envisageable avec le récit de la tour de Babel. La Constitution américaine est écrite en anglais, or certains auteurs, dont Larry Alexander et Emily Sherwin, considèrent que même ceci est le fait d’une intention, d’une présomption, en tout cas d’une idée reçue. Leur démonstration, typiquement analytique et anglo-saxonne, est la suivante. Ils inventent un texte très court qui dirait « I speak English, not Shmenglish », un terme inventé indiquant une langue inventée. Le lecteur a de bonnes raisons de croire que le texte est écrit en anglais, à ceci près, disent les auteurs pour réfuter Scalia, que lorsque nous entendons ce texte, nous avons déjà produit l’hypothèse qu’il est en anglais. Il pourrait s’agir d’une autre langue, par exemple le shmenglish, qui serait proche de l’anglais, mais qui présenterait certaines différences, notamment le fait qu’en shmenglish la langue anglaise se dit « Shmenglish » et le shmenglish se dit « English ». Dans ce cas la phrase « I speak English, not Shmenglish » signifierait en français « Je parle Shmenglish et non pas Anglais ».

C’est une démonstration abstraite, mais l’idée est qu’il est impossible de trouver un texte qui ne soit pas inscrit dans un contexte, de même qu’il est impossible d’approcher un texte sans une intention, sans une idée reçue ou, comme disait Gadamer, sans préjugés. Pour le récit de la tour de Babel, la Torah ne précise jamais en quelle langue le texte est écrit. Je renvoie les lecteurs aux travaux de Rémi Brague, notamment Europe, la voie romaine, où il explique que l’une des grandes différences entre le monde biblique et le monde musulman tient au rapport à la langue. Alors que dans l’islam le message se diffuse toujours avec la langue (il n’y a de message coranique qu’en arabe), le message biblique est indépendant de la langue. Il le dit pour le christianisme en particulier, mais je pense que c’est également valable pour le judaïsme : ni la Bible ni les commentateurs n’identifient la langue employée. Les commentateurs utilisent des périphrases comme « la langue de sainteté », alors qu’ils connaissent le mot « hébreu ». Pour conclure, le récit de la tour de Babel rend impossibles certaines interprétations, mais il existe un nombre indéfini de d’interprétations compatibles avec le texte biblique, qu’on ne peut pas valider ou invalider. Libre à chacun de sélectionner les interprétations les plus adéquates.

Une dernière question sur votre séjour à Cambridge : quel est le bilan actuel des recherches que vous poursuivez depuis octobre à la Faculty of Asian and Middle Eastern Studies ?

Je travaille sur l’histoire de la grammaire hébraïque aux côtés du Professeur Geoffrey Khan, un très grand spécialiste de l’hébreu et de l’araméen. Mon projet porte sur le rapport entre grammaire hébraïque et sens littéral. Lorsqu’on parle de grammaire, il faut toujours distinguer deux éléments: d’une part, la capacité épilinguistique, c’est-à-dire la capacité de parler, et de se rendre compte si quelqu’un commet une erreur ; d’autre part, la capacité métalinguistique, qui suppose notamment de savoir décrire la langue avec un vocabulaire technique. Cette capacité n’apparait que chez les lettrés, et elle est rendue possible par la fréquentation des textes. Les cultures orales ne disposent pas de l’outillage théorique pour décrire le fonctionnement du langage. Ma recherche porte sur l’importance que joue la grammaire hébraïque dans l’interprétation que les juristes, notamment dans le Talmud, donnent des versets bibliques. Aujourd’hui on peut étudier la grammaire du texte biblique avec des outils extrêmement puissants. Je me concentre, pour ma part, sur les outils dont disposaient les interprètes antiques ou médiévaux. Il a fallu attendre les développements de la grammaire arabe pour voir naître une grammaire explicite de l’hébreu. Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont, même sans outillage théorique, les juristes ont interprété le sens littéral des versets bibliques en parlant de phénomènes grammaticaux. Comment parler de la grammaire d’un texte sans les mots « adverbe », « conjugaison », « flexion » etc ? Eh bien, c’est tout à fait possible ! Conseils de lecture La Bible, version de Louis Segond (accès gratuit en ligne) La Bible, version d’André Chouraqui (accès gratuit en ligne) La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Umberto Eco Souvenirs de Babel, Daniel Droixhe (accès gratuit en ligne) Echolalies. Essai sur l’oubli des langues, Daniel Heller-Roazen Europe, la voie romaine, Rémi Brague Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, Antonin Scalia et Bryan A. Garner Demystifying Legal Reasoning, Larry Alexander and Emily Sherwin (accès gratuit en ligne) Subversive Sequels in the Bible: How Biblical Stories Mine and Undermine Each Other, Judy Klitsner