Annabelle Oliva (à droite) et Julie Waseige

En 2021, notre Alumna Annabelle Oliva et son amie Julie Waseige, toutes deux diplômée en histoire de l’art et de l’archéologie de l’ULB, lancent une entreprise unique dans son genre en Belgique : Retrace, une agence de mise en valeur du patrimoine historique, archéologique et artistique. Dans cette interview, elles reviennent sur les étapes – dont un master à Cambridge pour Annabelle – qui leur ont permis d’allier leur formation académique à leur passion pour l’entrepreneuriat.

Annabelle, vous avez terminé vos études en archéologie à l’ULB en 2012, puis vous avez travaillé quelques années. Pourquoi avez-vous choisi de reprendre vos études en 2015?

Annabelle Oliva: Après avoir terminé mes études à l’ULB, j’ai décidé de partir pour accumuler différentes expériences et faire du terrain : je suis allée fouiller en Inde et à Chypre, j’ai travaillé un peu moins d’un an dans un musée au Canada. Mais j’avais toujours l’idée d’aller plus loin dans mon cursus académique. En 2015, grâce à la Fondation Wiener-Anspach et au soutien de mes professeurs de l’ULB Laurent Bavay et Laurent Tholbecq, j’ai pu partir à Cambridge, où j’ai suivi un MPhil en Critical Heritage Studies.

En sortant de mes études en Belgique, j’avais encore une vision assez naïve de l’archéologie. Puis, j’ai graduellement pris conscience du fait qu’on a un certain pouvoir et une responsabilité qu’il ne faut pas sous-estimer quand on s’interroge sur le passé. Voici deux exemples qui m’ont marquée lors de séjours à l’étranger avant d’entrer à Cambridge. En Inde, j’ai eu la chance de fouiller avec une équipe indienne du Deccan College à Kotada Bhadli, un site d’époque harappéenne situé à la frontière avec le Pakistan. En fait, lorsqu’il y a eu scission entre l’Inde et le Pakistan en 1947, Harappa et Mohenjo-Daro, les sites emblématiques de la Civilisation de l’Indus, sont revenus au Pakistan. Depuis, l’Inde continue de mener des fouilles dans le but de mettre au jour sur son propre territoire d’autres sites harappéens et ainsi d’établir une filiation avec cette civilisation millénaire. Au Canada, j’ai compris que la recherche liée au passé des Premières Nations avait suscité le débat : peut-on légitimement fouiller des sites où reposent leurs ancêtres ?

À Cambridge, on s’interrogeait sur toutes ces questions éthiques liées à l’archéologie. Comment utilise-t-on le savoir archéologique dans un discours politique ? Comment légifère-t-on sur ce sujet aussi bien à l’échelle locale, régionale qu’internationale ? Quelle est au fond la définition de « patrimoine » ? Le fait de considérer le patrimoine comme quelque chose de très matériel est une vision plutôt occidentale. Dès que l’on sort de nos frontières, on se rend compte que les limites de la définition sont fluides et dépendent des cultures.

On avait eu un cours de muséologie qui se déroulait dans les réserves. Je me souviens d’une anecdote qui m’a marquée. On avait mis ensemble deux pièces qui appartenaient, je pense, à des populations du Pacifique. Dans le cadre d’un programme d’échange, des personnes originaires de cette région étaient venues visiter le musée d’archéologie et d’anthropologie de l’Université De Cambridge pour partager leur savoir. Et une de ces personnes leur avait dit : « Dans notre culture, ces deux pièces n’ont pas le droit de se côtoyer ». Or, dans les réserves du musée, elles étaient stockées côte à côte dans la même boîte. De là est née toute une réflexion sur la nécessité de tenir compte de cet aspect de la tradition dans la pratique muséologique. Ce sont là toutes des questions éthiques que l’on soulève de plus en plus chez nous aussi, notamment par rapport au passé colonial et au rapatriement des œuvres d’art.

Julie, quelle a été votre formation et comment avez-vous rencontré Annabelle ?

Julie Waseige: Comme Annabelle, j’ai fait des études d’histoire de l’art et d’archéologie à l’ULB, mais je me suis orientée vers l’art moderne et contemporain. Après mes études, j’ai obtenu un projet de recherche via BELSPO, tout en travaillant entre 2013 et 2016 aux Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique : d’abord comme bénévole, puis comme collaboratrice scientifique pour le service exposition et enfin comme chercheuse. J’y étais également chargée de la gestion quotidienne du Musée Magritte. Depuis 2016, je pratique l’histoire de l’art en tant qu’indépendante, spécialiste du surréalisme en Belgique et de René Magritte. J’ai été commissaire de plusieurs expositions, j’ai publié des livres et réalisé un documentaire sur Magritte. J’ai aussi été directrice scientifique pendant un an de la Fondation Marcel Mariën, qui a été créée pour mettre en valeur d’autres artistes surréalistes que René Magritte.

Avec Anna, on s’est rencontrées en première année d’études, en 2007. Très vite une grande amitié est née. On avait toutes les deux envie d’être entrepreneuses – on a d’ailleurs participé à la Start Academy organisée par Solvay et ING. Puis la vie nous a séparées géographiquement. Et en 2021 – Annabelle était au Congo, moi en Belgique, où j’avais perdu mon emploi à cause du contexte Covid – on s’est dit : « Est-ce que ce n’est pas le moment de concrétiser ce dont on parle depuis plus de dix ans ? ». Je pense que c’était important pour chacune de nous de faire nos expériences professionnelles avant de se lancer, pour acquérir une maturité, des compétences et un réseau. Et aussi une forme de confiance en soi : j’avais trouvé mes études en histoire de l’art magnifiques, mais c’était de la théorie pure. On ne nous forme pas à travailler concrètement comme historien de l’art et on ne nous arme pas non plus pour affronter la réalité d’un marché de l’emploi pas toujours rose.

Au moment de vous lancer dans l’entrepreneuriat, est-ce que vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez faire ? Vous êtes-vous inspirées d’autres projets ?

Annabelle : Le concept est venu très vite : en une après-midi, on a trouvé le nom Retrace, on a pratiquement écrit nos statuts et imaginé nos services. Bien sûr, on s’est inspirées de ce qui existait déjà, en Belgique et ailleurs – surtout ailleurs. En 2021, nous avons été les premières à proposer ce format-là : une agence de mise en valeur du patrimoine, c’est-à-dire un point de convergence entre différentes expertises (académiques, photographiques, graphiques, etc). Pour chaque nouveau projet, nous générons une équipe.

Quand j’étais à Cambridge, j’avais parlé à ma superviseure de devenir entrepreneuse dans le secteur culturel, mais de manière abstraite, hypothétique, dans l’espoir qu’un jour cela se concrétise. Elle m’a mise en contact avec des anciens du programme qui avaient choisi de monter leur entreprise. J’ai eu la chance de rencontrer une dame qui avait lancé une entreprise de tourisme archéologique (quelque chose qu’on intégrera peut-être dans Retrace un jour, mais cela demande une toute autre logistique !). J’avais pu découvrir les sites internet d’autres personnes, surtout des femmes, qui avaient lancé des entreprises liées à la mise en valeur du patrimoine. Nous nous sommes donc inspirées de projets qui existaient déjà, en Angleterre et aussi au Canada, où la mentalité entrepreneuriale est beaucoup plus présente. Ici, avec un diplôme d’historienne de l’art et d’archéologue, ce n’est pas du tout quelque chose qui se présente à nous quand on sort des études.

Julie : Pendant dix ans, j’ai gravité dans le milieu de l’art et j’ai observé des privés qui avaient envie de raconter et de transmettre l’histoire de leur patrimoine familial ou encore des collectionneurs qui ressentaient le besoin de réaliser un livre sur leur collection. Je pense que la convergence de ce que j’ai pu observer et de ce qu’Anna a vécu, entre autres à Cambridge, nous a permis de nous lancer.

Justement, au moment du lancement, quels ont été les défis initiaux ?

Annabelle : Le lancement a été assez précipité. L’idée est née à l’été 2020, le site web a été créé à l’automne, mais à ce moment-là je travaillais encore. J’étais enseignante à Kinshasa à temps plein, en CDI, très heureuse d’ailleurs. On avait décidé que j’allais terminer une dernière année académique, et que pendant cette année-là on prendrait le temps de lancer Retrace. Mais à Noël on avait déjà une demande très concrète et assez pressante, et j’ai donc dû remettre ma démission plus tôt que prévu. C’était une opportunité qu’on ne pouvait pas manquer, un projet important pour lequel on nous accordait une grosse confiance.

Pour le lancement de Retrace, on a fait appel à un coach en entreprise, quelque chose que je recommanderais à tous les jeunes entrepreneurs, dès le début, surtout quand on a des formations comme la nôtre. On reçoit des conseils très précieux, qui ne sont pas forcément intuitifs. L’un des conseils qui m’a le plus marquée, c’était : « C’est le marché qui va orienter votre concept ». Et c’est ce qui s’est passé. Le premier projet qu’on nous a confié, on ne s’y attendait pas. On nous a demandé d’écrire la biographie de Léon Eeckman, qui a participé aux deux guerres mondiales et a fondé différents mouvements artistiques à Bruxelles et en Wallonie. Elle est aujourd’hui disponible en librairie (La tête froide et le cœur battant. Léon Eeckman, entrepreneur et ami des artistes au 20e siècle, Éditions Snoeck, 2023).

Vous connaissiez déjà des personnes de la famille ?

Julie : Oui, exactement. Nous avions envoyé quelques mails pour présenter Retrace, et ils ont répondu directement. Parce qu’effectivement, comment auraient pu faire ces personnes ? Elles auraient dû trouver un historien pour écrire le texte, puis créer elles-mêmes une équipe pour réaliser le livre. Ce qui plaît aux clients, c’est qu’on ne leur remet pas un document Word. On les accompagne de A à Z jusqu’à la production du livre. On s’occupe de tout !

Annabelle : C’est pour ça qu’on se présente comme une agence, comme une équipe composée d’historiens, mais aussi de graphistes, d’imprimeurs…

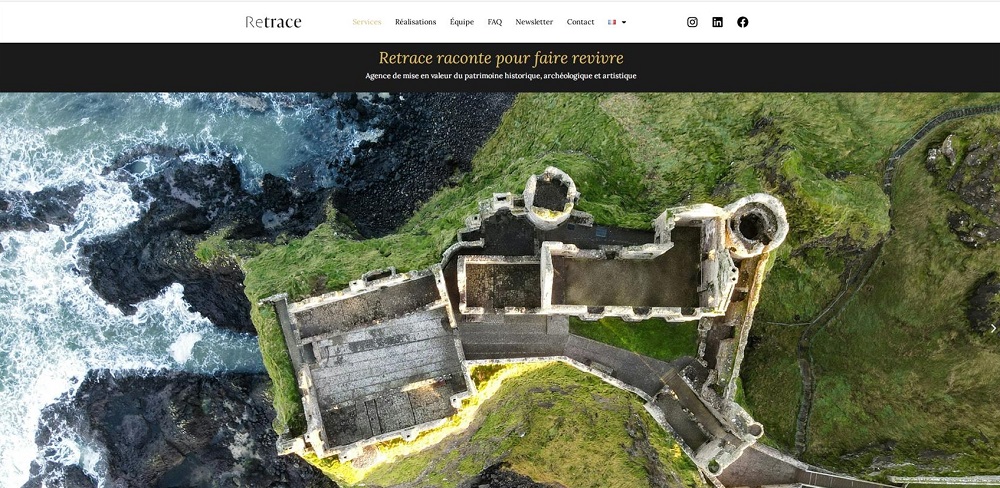

Dans le rapport final que vous avez remis à la Fondation Wiener-Anspach à la fin de votre année à Cambridge, vous écriviez vouloir suivre une formation de pilotage de drones. Or c’est un outil que vous utilisez également au sein de Retrace.

Annabelle : J’ai suivi cette formation directement après Cambridge, pour différentes raisons. Ma famille est versée dans l’aéronautique, j’ai grandi là-dedans. Et puis, c’est une technologie qui est fort utilisée en archéologie pour faire de la prospection aérienne ou de l’enregistrement durant les fouilles. Je m’étais dit que ce serait une corde de plus à mon arc. Par la suite, c’est devenu une évidence qu’on allait proposer le service de photographie aérienne au sein de Retrace, notamment pour illustrer des livres consacrés à des demeures historiques. C’est d’ailleurs là que j’ai pu mettre à profit pour la première fois cette compétence à un niveau professionnel.

Vos clients sont-ils tous des privés ? Ou avez-vous aussi des rapports avec le secteur public, via des musées ou des financements ?

Annabelle : Oui, notre clientèle est toute dans le privé au sens large : entreprises, particuliers, fondations, ASBL. Mais nous avons pris contact avec différents musées pour nous présenter comme une ressource complémentaire pour des projets de plus grande ampleur.

Julie : Même si souvent, les musées ont en interne les ressources nécessaires. Mais nous avons fait le tour de plusieurs musées et institutions, et nous avons aussi répondu à des marchés publics pour faire des expositions.

En regardant vos projets, on se rend compte que tout lieu, toute personne, toute entreprise est potentiellement porteuse d’une histoire, d’un patrimoine artistique, historique. Quels sont les projets, les histoires qui vous ont le plus marquées ?

Annabelle : La définition du patrimoine est très vaste. Ici, on travaille beaucoup avec des patrimoines privés, que ce soit la mémoire d’une famille, que ce soit une collection d’œuvres d’art, un château ou une ferme. Ce qui est gai dans tous ces projets, c’est qu’on retraverse la grande Histoire de nos régions et de notre pays, à travers la petite histoire comme l’histoire familiale. Par exemple, dans le cas de la ferme Millecamps à Rebecq, on raconte dans quel contexte elle s’est inscrite au fil des époques, on rappelle l’histoire rurale de nos régions.

Julie : Le cas le plus parlant, c’est la vie de Léon Eeckman. Nous l’avons racontée à travers l’histoire complète du XXe siècle en Belgique, parce que Léon Eeckman, bien que peu connu, a été acteur des grands jalons de cette histoire. Ce qui est très beau, c’est qu’on rentre dans l’intimité des gens. Il y a vraiment une relation de confiance qui va très loin. Nous avons par exemple réalisé un livre sur un entrepreneur et un collectionneur anversois, sur sa vie très intime, ses douleurs, sur les épreuves qu’il a dû traverser (Mon boekske. Mes secrets du bonheur, mes aveux et mes souvenirs).

Annabelle : Nos sources, c’était beaucoup d’interviews et, pour la partie liée à la guerre (ce monsieur est né durant la guerre d’une famille juive), c’était des documents d’archives. Interviews, archives, archéologie du bâti… Nous combinons les méthodes de recherche.

Combien de temps a pris le projet consacré à Léon Eeckman ? Et pour qui ce livre a-t-il été réalisé ?

Julie : C’était un an de travail à peu près. Souvent, les tirages sont limités : 16 exemplaires, 50… Le livre sur Léon Eeckman est en librairie parce qu’il a été édité par Snoeck, mais souvent les livres naissent de la volonté de laisser une trace aux enfants, aux petits-enfants. Là, par exemple, on a un projet que je trouve merveilleux : l’édition en quatre exemplaires de lettres intimes entre notre cliente et son défunt mari, des lettres magnifiques. On travaille avec des artisans du livre qui vont faire une reliure d’art. Cela va être un très bel objet pour notre cliente et pour ses trois enfants. Un autre aspect très stimulant, c’est qu’on apprend à aimer des sujets qu’on n’aimait pas forcément à la base. Par exemple, on travaille en ce moment sur l’édition d’un catalogue de collection d’arts décoratifs au 18e siècle, donc de la porcelaine, du mobilier… Personnellement, cela ne m’a jamais vraiment attirée, mais le fait de rencontrer un amateur comme notre client, qui nous a parlé de sa collection avec une passion infinie, cela a fait naître un nouvel intérêt en moi. La dernière fois que nous avons été à Paris avec Annabelle, nous sommes restées des heures dans les musées consacrés au 18e siècle !

Pour revenir au rapport entre études et monde du travail, est-ce que dans vos projets vous essayez d’impliquer des jeunes qui ont votre formation ?

Julie : Oui, quand on a lancé Retrace on s’est dit : si on peut créer de l’emploi pour des jeunes comme nous à l’époque, ce serait une des plus belles victoires. On a déjà travaillé avec des historiens de l’art, mais pour l’instant, c’est à la mission.

Annabelle : Il y a un réel intérêt. L’idée, c’était vraiment de prendre l’expertise qu’on nous enseigne à l’université et de la sortir du secteur académique, muséal ou institutionnel, de la rendre accessible à tous ceux qui souhaitent valoriser leur patrimoine.

On a beaucoup parlé de patrimoine privé, mais nous sommes également en contact avec une ASBL, Patrimoine Iguanodon, qui souhaite revaloriser le site des iguanodons à Bernissart. Cette ASBL s’est battue pendant des années pour faire revenir un iguanodon sur le site d’origine (on y a trouvé une vingtaine de dinosaures qui sont à l’Institut des Sciences naturelles, mais tous ne sont pas en salle). Récemment, ils nous ont commandé l’écriture du dossier de demande de classement du site. Le site de Bernissart, c’est l’un des sites qui a défini la discipline de la paléontologie. C’est suite à la découverte des iguanodons en 1878 que la paléontologie s’est précisée. Et pourtant ce site n’est pas classé, même pas au niveau wallon ! Travailler dans le cadre de cette initiative, qui est d’un intérêt public, est passionnant. Cela pourrait être le début d’un projet magnifique.

Quel bilan tirez-vous de ces trois premières années d’activité ?

Annabelle : Très positif. On a eu une dizaine de projets en trois ans, sachant qu’il y a des projets qui nous prennent entre six mois et un an. C’était un pari, car ce marché n’existait pas vraiment ici.

Julie : Au début, tout était théorique : les services qu’on avait décrits, c’était ce qu’on imaginait qu’on pourrait faire. Maintenant tout est beaucoup plus précis, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons lancé une nouvelle version du site début mai.

Annabelle : Et nous avons appris à gérer une entreprise qui marche, ce qui n’est pas anodin. S’il y a des entrepreneurs parmi les lecteurs, le meilleur conseil, c’est qu’il faut bien s’entourer : un super coach, un super comptable, un super juriste, un super avocat, d’autres amis entrepreneurs. Les entrepreneurs, c’est comme une grande famille.

Julie : Il y a beaucoup d’entraide, contrairement peut-être aux anciennes générations, où l’on observe plus de compétition, de concurrence. Nous, on n’est pas du tout dans cet esprit-là. Quand des personnes qui se lancent dans des projets similaires nous ont contactées, on a pensé que c’était très bien. On est complémentaires, elles ont des spécialités qui ne sont pas les nôtres. Il y a de la place pour tout le monde, si le marché est là. Autant être solidaires et se rencontrer les uns les autres.

Annabelle : Si je peux ajouter quelque chose, je tiens à remercier la Fondation Wiener-Anspach et les deux promoteurs qui m’ont soutenue à l’époque de ma candidature, Laurent Tholbecq et Laurent Bavay. C’est grâce à la confiance qu’ils ont mise en moi que j’ai pu vivre cette expérience à Cambridge. Retrace existe entre autres parce que j’ai eu la chance de vivre cette expérience, non seulement grâce à la qualité du cursus que j’ai suivi là-bas, mais aussi grâce à la découverte d’un autre mode de pensée, plus ouvert à l’entrepreneuriat.